नर्मदाघाटी के भू स्तरों की खोजों से पता चलता है कि नर्मदाघाटी की सभ्यता सिन्धुघाटी की सभ्यता से बहुत पुरानी है। नर्मदाघाटी में प्राप्त भैंसा, घोड़े, रिनोसिरस, हिप्पोपोटेमस, हाथी और मगर की हड्डियों तथा प्रस्तर-उद्योग से पता चलता है कि यह भूभाग आदिम मानव का निवास था। इसी क्षेत्र में 1872 ई. में खोजी गयी स्फटिक चट्टान से निर्मित एक तराशी प्रस्तर कुल्हाड़ी को भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चिन्हों में सबसे प्राचीन बताया गया है। और उसे पूर्व-चिलयन युग का माना गया है।1 इसी प्रकार जबलपुर के भेड़ाघाट में पुरापाषाण युग के अनेक वृहत् जीवाश्म और प्रस्तरास्त्र मिले हैं।2 सागर की दक्षिणी पेटी से डब्ल्यूए. विलसन ने 1866 ई. में प्रागैतिहासिक सामग्री एकत्रित की थी, जो कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है।3 होशंगाबाद की आदमगढ़ गुहा तथा सागर के आबचंद औऱ नरयावली के क्षेत्रों के गुहाचित्रों में मानव की कलाभिव्यक्ति प्राचीनता की साक्षी है। तात्पर्य यह है कि बुन्देलखण्ड का इतिहास और संस्कृति उतनी ही प्राचीन है, जितना आदिमानव।

सिंधु और गंगा के अंचलों में पाषाणकालीन संस्कृति के चिन्ह प्रायः नहीं मिलते, जबकि बुन्देलखण्ड में नर्मदा-चम्बल की घाटियों और बीच के पठार में पाषाणास्त्र अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण और उत्तरपाषाण युग के छोटे पाषाणस्त्र एवं उन पर पालिश करने की कला के नमूने भी मिले हैं। उत्तरपाषाण काल के चिकनाये अस्त्र उत्तर में हमीरपुर से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक प्राप्त हुए हैं। इस युग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी होने लगा था। एरण की खुदाई में प्राप्त मृण्मय भाण्डों के अलंकरण से स्पष्ट है कि इस जनपद में ज्यामिति रेखांकन से परिष्कृत अलंकृतियाँ लिखी जाने लगी थीं। वैदिककाल में यहाँ आर्य संस्कृति का प्रवेश नहीं हुआ था। उत्तरवैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का नाम मिलता है4 , जबकि नर्मदा और वेत्रवती बुन्देलखण्ड की माताएँ थीं।

बाण ने अपनी ऐतिहासिक महत्व की कृति ‘हर्षचरित’ में विन्ध्याटवी के एक वन्य ग्राम का वर्णन किया है, जिसे डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने ‘हर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन’ में ‘जंगली देहात की आदिमकालीन जीवन के उस रूप का चित्रण है, जो शिकारी और किसानी के बीच का है। अनेक छोटे-बड़े जानवरों का शिकार कर जीविका चलाते थे, जिसे शिकारी जीवन कह सकते हैं। कुछ थोड़ी जगह में हल-बैल की खेती करते थे, जिसे किसानी जीवन मानना उपयुक्त है। बीच वाले जीवन में हल-बैल के बिना कुदाल से धरती गोड़कर बीज बोने का काम होता था, जिसमें कम जगह ही उपयोग में लायी जाती थी।

‘हर्षचरित’ के गाँव की प्रमुखताएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं- गाँवों की सुरक्षा के लिए एक बाड़ा बनाते थे, जिसमें आक्रामक बाघ को फँसाने के लिए जाल रहता था। किसानी कुदाली से जमीन गोड़कर खेत का टुकड़ा बना लेते थे और उसके पास एक ऊँचा मचान खड़ा करते थे, जहाँ बैठकर रखवाली की जा सके। कुड़बी लोग काष्ठ-संग्रह से जीवनयापन करते थे। वनोपज में शहद, मोम, रुई, अलसी, सन, मोरपंख, खस, कत्थे की लकड़ी गन्ना, ईख, बाँस, सहजन, मखाना, जंगली फल, वन्य औषधियाँ बेचकर आवश्यक वस्तुएँ क्रय करते थे। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए घरों के चारों ओर बाड़ (बारी) लगाते थे। पेड़ों के झुरमुट में कुइयाँ खोदकर नागफनी से घेर देते थे और प्याऊ की मड़ैया बनाकर प्याऊ रखते थे। साथ ही सत्तू और लाल शर्करा कुल्हड़ों में देने की व्यवस्था करते थे। घनौचियों पर मिट्टी की गगरियाँ रहती थीं और कंटकित कर्करी में काँटे जैसी बुंदकियों की सजावट होती थी, जो लोककला की प्रमुख विशेषता थी।

नर्मदा के किनारे बसे मण्डला, तेवर, भेड़ाघाट, ब्रह्माणघाट होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, माण्डवगढ़, अक्तेश्वर जैसे नगरों में आंचलिक (लोक) संस्कृतियाँ जन्मी हैं और बघेली, गोंडी, भीली, बुन्देली, मालवी और निमाड़ी लोकभाषाएँ फूली-फली हैं। भारत में चार नदियों को चार वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामदेव। सामदेव कलाओं का प्रतीक है। नर्मदा ने भी लोककलाओं और शिष्ट कलाओं को पाला पोसा है। तेवर में उत्खनन से मौर्यकालीन मछली की हाथ की गढ़ी मृण्मूर्ति प्राप्त हुई है। मुख में गहरी खुदी रेखाएँ कलात्मक हैं। प्रथम-द्वितीय शती की मातृदेवी की दो मूर्तियों से साँचों का प्रचलन सिद्ध होता है। पशु मृण्मूर्तियाँ खिलौनों के रूप में प्रयुक्त होती थीं। तीन इंच ऊँचा और तीन इंच लम्बा काले रंग का हाथी अपनी गढ़न में सुन्दर और स्वाभाविक बन पड़ा है। मृद्भाण्डों पर ठप्पों से स्वस्तिक, त्रिरत्न, त्रिशूल, पूर्ण कुम्भ आदि चिन्हों की अलंकृति उल्लेखनीय थी। लमटेरा गीत लम्बी टेरवाले गीत हैं, जो तीर्थयात्रा में गाये जाते हैं। आप चाहें तो उन्हें आनेवाली बुड़की (मकर संक्रांति) का प्रतिनिधि मान सकते हैं :-

* नरबदा मैया उल्टी तो बहै रे,

उल्टी बहै रे तिरबैनी बहै सूधी धार रे।

* नरबदा अरे माता तो लगै रे,

माता लगै रे तिरबैनी लगै मौरी बैन रे, नरबदा हो....।

पहले उदाहरण में नर्मदा को माता और पिता, दोनों के द्वारा घनिष्ठ रूप में मानव से सम्बद्ध किया है। दूसरे में, नर्मदा के उल्टी बहने की एक कथा है। व्यासजी से मुनियों ने प्रार्थना की, जिससे व्यासजी ने नर्मदा का स्मरण किया और नर्मदा ने अपने बहाव की दिशा बदल दी। तीसरे में नर्मदा को माता कहा गया है और त्रिवेणी को बहिन। बुन्देलखण्ड की यह विशेषता है कि वह त्रिवेणी को बहिन मानता है। वस्तुतः सभी अंचलों को एक सूत्र में बाँधने की यही रीति सफल है। इसी लोकरीति से बँधी हमारी भारतीय संस्कृति आज तक अमर है।

एक तरफ बुन्देलखण्ड में रानी दुर्गावती के रूप में नारी की अदम्य शक्ति अवतरित हुई थी, जिसमें नर्मदा का प्रसाद फलित हुआ और जिसने अपने स्वाभिमानी पराक्रम से मुगल बादशाह अकबर की सेना के दर्प का दलन करते हुए अपने को बलिदान कर दिया। दूसरी तरफ महेश्वर, निमाड़ी लोकसंस्कृति की प्रतिनिधि राजधानी की रानी देवी अहिल्याबाई ने पेशवा वंश के राघोबा को स्वाभिमानी पाती लिखी थी कि, ‘मैंने राज्य को शिव पर बेलपत्र की तरह चढ़ा दिया है। नारियों की सेना तैयार है। मेरे पराजित होने पर मुझ विधवा को लोग कुछ न कहेंगे, पर आप हारकर अपना मुँह कहाँ छिपायेंगे?’ राघोबा का दर्प चूर-चूर हो गया और वह सेना सहित लौट गया। दोनों लोकसंस्कृतियाँ नर्मदा के पानी में पलीं एक ही आन-बान की थीं। मेले लोकसंस्कृति के अंग हैं। मकर संक्रांति पर तो नर्मदा के तटों में वैसे ही मेले लगे रहते हैं, पर इस शुभावसर पर ब्रह्माण में बड़ा मेला लगता है। हँडिया और पतई (देवरी, जिला रायसेन) में नर्मदा जयंती का मेला लगता है। पतई का मेला मैंने देखा है। उसमें आसपास के गाँवों के परिवार बैलगाड़ियों में बैठकर आते हैं। मंदिर के परिसर में कन्याओं का भोज होता है। फल, माला, सिन्दूर आदि की छोटी-छोटी दूकानें परिसर के भीतर एक तरफ लग जाती हैं। शेष ईख, गन्ना मूर्तियों, फोटो-कलेंडर, गीतों की पुस्तकों, मूँगफली, रेवड़ी आदि की अनेक दुकानें परिसर के बाहर लगती हैं। पूरा वातावरण ग्रामीण रहता है।

नर्मदा के किनारे से लगे बीहड़ जंगलों में मैकल, व्यास, भृगु, कपिल आदि अनेक ऋषियों के तप करने के कारण यहाँ की लोकसंस्कृति का परममूल्य तपस्या या साधना बन गया है। नर्मदा के किनारे मंदिरों का निर्माण उसकी जन्मभूमि अमरकंटक से ही शुरू हो गया है। अमरकंटक कुण्ड के भीतर लगभग 20 मंदिर हैं। कर्ण दहरिया का मंदिर त्रिपुरी के कलचुरि नरेश कर्णदेव ने 12 वीं शती में बनवाया था। गोंड वंश का पाँचवाँ नरेश हृदयसाहि था, जिसकी राजधानी रामनगर थी। रामनगर के घाट और मंदिर सुन्दर हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर रामनगर से 6 मील दूर सुरपन नदी पर वाल्मीकि आश्रम में मेला लगता है। मण्डला में कुकड़मठ है और बन्जारे का बनवाया ऋणमुक्तेश्वर का मंदिर। नर्मदा के तिलवारा घाट पर तिलभाण्डेश्वर नाम का शिव मंदिर बना है। तेवर (त्रिपुरी) गाँव में वैद्यनाथ गौरीशंकर का मंदिर है। कलचुरि नरेश नरसिंह देव और उनकी माता अल्हण देवी ने यह मंदिर दसवीं शती में बनवाया था। मंदिर के चारों ओर परिधि में ही चौंसठ जोगिनी के मंदिर हैं। हँडिया से आगे पश्चिम में सिद्धनाथ का मंदिर है, फिर नेमावर में सिद्धनाथ का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि सिद्धनाथजी की स्थापना सनक-सनन्दन ने की थी। यहीं स्वामी रामानन्दजी ने नर्मदा का मंदिर बनवाया था। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर का मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महेश्वर के पश्चिम में मातंग ऋषि के आश्रम के समीप मातंगेश्वर महादेव मंदिर है। स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य धार्मिक केन्द्र स्थल मंदिरों की स्थापना धार्मिक लोकमूल्यों के महत्व की पहचान है।

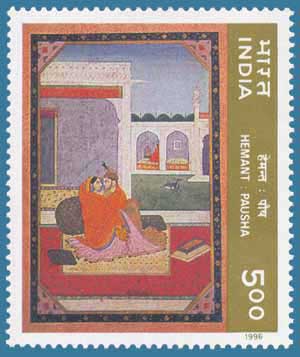

नर्मदा से जुड़ी दो प्रेमकथाएँ प्रेमभाव को महत्वपूर्ण ठहराती हैं। एक है सोन के प्रति नर्मदा का प्रेम जो विवाह में परिणत होने को था। एक दिन नर्मदा को पता चला कि सोन का झुकाव दूसरी नदी की ओर हो गया। इस कारण नर्मदा रूठ गयीं और सोन का साथ छोड़कर उलटी बहने लगीं। वह आजन्म क्वाँरी ही बनी रहीं। दूसरी प्रेमकथा है रूपमती और बाजबहादुर की, जिसकी साक्षी ‘नर्मदा’ है। रूपमती प्रतिदिन प्रातः उठकर नर्मदा के दर्शन करती थीं। इस इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे ऊँची चोटी पर रूपमती का महल बनवाया था, जहाँ से वह नर्मदा के दर्शन कर सकें। महल के नीचे रेवा कुण्ड था, जिसमें नर्मदा का जल लाया गया था। इस जल से ही रूपमती आचमन किया करती थीं। रूपमती और बाजबहादुर का प्रेम विशुद्ध प्रेम था, जिसे पाने के लिए प्रेम एक लोकमूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था।

नर्मदा के दक्षिणी तट पर निमाड़ का उपजाऊ क्षेत्र है, जो उत्तर मालवा की ‘सोना माटी’, जो मालव धरती की समृद्धि व्यक्त करती है। मालवी के नर्मदा-सम्बन्धी दो लोकगीत मिले हैं, जिनमें नर्मदा के जल को रंग से उपमित किया गया है। ‘नरबदा रंग से भरी, नरबदा रंग से होली’ टेकवाले गीत में पाँच आरती करने का विधान बनाया गया है, जिससे प्रसन्न होकर अवन्ती के राजा को आशीर्वाद मिलता है कि ‘जुग-जुग जीबो अवन्ति का राजा/ म्हाराजा व्हारी रेयत करेरे किलोल/नरबदा रंग से भरी, नरबदा रंग से होली’ (अवन्ती के राजा, युगों तक जियो। महाराजा, तुम्हारी प्रज्ञा आनंद से रहे। नर्मदा रंग से भरी है और नर्मदा ने रंग की होली खेली है।) नर्मदाघाटी के मृत्युगीतों से स्पष्ट है कि भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, पर उसके माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर नश्वर है, पर वह मोक्ष प्राप्ति का उपादान है। नर्मदाघाटी के संत कवि सिंगाजी कबीर की तरह पक्कड़ कवि थे, जो धार्मिक कर्मकाण्डों और पाखण्डों का खण्डन करते रहे और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन उनके पदों का उद्देश्य था।

उक्त लोकसंस्कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि लोकसंस्कृति की संरचना में नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। असल में, आदिम मानव नदी के किनारे की गुफाओं में रहता था। जब वह कृषक बना, तब वह नदी के किनारे की भूमि पर खेती करने लगा। इस कारण नदी के किनारे गाँव बसे, गाँव बने कस्बे और फिर नगर। इसलिए ‘नरबदा माता तो लगै रे....’ की पंक्ति वाला लमटेरा लम्बी टेर से नदी के मातृत्व की दुहाई देता है। मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि, ‘सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी समुद्र की ओर बहती हैं, संसार के लिए सभी मातृवत् हैं और सभी पापनाशिनी हैं। (57-30)।’

नर्मदा गीत

नरबदा रंग से भरी, होली खेलो कृष्ण मुरार।

कायन की तो रंग बण्यो, तो कायन की पिचकारी?

केसर को तो रंग बणायो, तो कंचन की पिचकारी।

भर पिचकारी म्हारा अंग पनासी भींज गई गुलासारी।

काँ जो धोऊँ सुरख चुंदड़ी, काँ जो धोऊँ नवरंग पाग?

गंगा धोऊँ सुरख चुंदड़ी, जमना नवरंग पाग।

काँ जो सुखाडूँ सुरख चुंदड़ी, काँ सुखाडूँ नवरंग पाग?

आंगण सुखाडूँ सुरख चुंदड़ी, फड़िक सुखाडूँ नवरंग पाग।

नर्मदा रंग से भरी है, कृष्णजी, होली खेलें। किसका रंग बना है और किसकी पिचकारी? केशर का रंग बनाया है और सोने की पिचकारी। पिचकारी भरकर हमारे अंग पर मारी, जिससे पुष्पांकित साड़ी भींग गयी। मैं अपनी लाल चूनरी कहां धोउं और कहाँ (नौरंगवाली) पाग? लाल चूनरी गंगा में धोऊँगी और यमुना में नौरंगवाली पाग। लाल चूनरी कहाँ सुखाऊँ और कहाँ नौरंगवाली पाग? लाल चूनरी आँगन में सुखाऊँ और नौरंगवाली पाग स्फटिक पर।

देश की तो धूरा सिर माथे, धूरई सिर माथे।

रेवा गंगा-तिरंगा जीवन प्रान रे।

नरबदा की तो एकई सी महीमा, एकई सी महिमा।

जैसे हँडिया है तैसेई भेड़ाघाट रे।

दिनई भर तो दरसन रे, दरसन परसन रे।

छिन में संजई के कर लो दीपदान रे।।

-देश की धूल मस्तक पर लगा लो। रेवा (नर्मदा), गंगा और तिरंगा जीवन के प्राण हैं। नर्मदा की महिमा एक सी है, चाहे हँडिया हो या भेड़ाघाट। दिनभर नर्मदा के दरश-परश होते रहते हैं। क्षणबर में साँझ को दीपदान कर लें।

रेवा की निरमल धारा, मैया मोरी।

बाँस भिरे सें चली नरबदा,

फोरे परबत पहारा, मैया मोरी।

आस पास में मंडला घेरो,

हो गई एकइ धारा, मैया मोरी।

घाटन-घाटन मंदिर बने हैं,

साधुन करे बिसतारा, मैया मोरी।

-नर्मदा की जलधारा निर्मल है। नर्मदा मेरी माता है। उद्गम स्थान में बाँस होने से नर्मदा को बाँसभिरे से यात्रा करनी कहा गया है और उसने पर्वतों को फोड़ डाला है। मण्डला को घेरकर एक धारा में बदल दिया है। नर्मदा के घाटों में मंदिर बने हैं और साधुओं ने उनका विस्तार किया है।

नरबदा की झाँकी तो बनी रे,

झाँकी बनी रे छब दमकत दोनउँ पार रे,

नरबदा की हो....।।1।।

नरबदा मैया दूदन तो बहै रे,

दूदन बहै तिरबेनी बहै रसधार हो,

नरबदा मैया हो.....।।2।।

-नर्मदा की झाँकी दर्शनीय है। दोनों तटों से छवि दमकती रहती है। नर्मदा की जलधारा दूध जैसी बहती है, जबकि त्रिवेणी में रसधार का प्रवाह है।

भजन की भई जा उमरिया रे,

भई जा उमरिया, चलो चलिये नरबदा पैले पार हो, भजन की हो...।।1।।

नरबदा की छिड़ियन पै रे छिड़िया,

छिड़ियन पै रे छिड़िया, गौरा रानी अना रइ लामे केस हो, नरबदा की हो।।2।।

नरबदा अरे माता तो लगै रे,

माता लगै रे, तिरबैनी लगै मोरी बैन हो, माता तो लगै हो.......।।3।।

-अब भजन करने की उम्र हो गई है, इसलिए नर्मदा के पहले तट पर चलें। नर्मदा के घाट की सीढ़ियों में एक सीढ़ी पर गौरा (पार्वती) रानी अपने लम्बे केश धो रही हैं। नर्मदा माता लगती हैं, तो त्रिवेणी बहन।

फिर-फिर जेठ तपेगा

फिर-फिर जेठ तपेगा