विमर्श:

गण क्या है?

*

अ. गण और वेद

अ. गण और वेद

गण मूलत: वैदिक शब्द है। 'गणपति' और 'गणनांगणपति' शब्दों का आशय 'जन जातीय समूह' है। देवगण, ऋषिगण, पितृगण, कविगण इन समस्त पदों में यही अर्थ अभिप्रेषित है।

सृष्टि मूल में अव्यक्त स्रोत (परब्रम्ह) से प्रवृत्त हुई है। वह एक था, उस एक का बहुधा भाव या गण रूप में आना ही विश्व है। सृष्टि-रचना के लिए गणतत्व अनिवार्य है। नानात्व (विविधता) से ही जगत् बनता है। बहुधा, नाना, गण इन सबका लक्ष्य अर्थ एक ही है। वैदिक सृष्टिविद्या के अनुसार मूलभूत एक प्राण सर्वप्रथम था, उससे अनेक (ऋषि, पितर, देव आदि) उत्पन्न हुए पर वह प्रमुख बना रहा इसलिए वह गणपति कहा गया। मूलभूत गणपति ही पुराण की भाषा में गणेश है। शुद्ध विज्ञान की परिभाषा में उसे समष्टि (युनिवर्सल) कहेंगे। उससे जिन अनेक व्यष्टि भावों का जन्म होता है, उसकी संज्ञा गण है। गणपति या गणेश को महत्ततत्व भी कहते हैं। जो निष्कलरूप से सर्वव्यापक हो वही गणपति है। उसका खंड भाव में आना या पृथक्-पृथक् रूप ग्रहण करना गणभाव की सृष्टि है। समष्टि और व्यष्टि दोनों एक दूसरे से अविनाभूत या मिले हुए रहते है। यही संतति संबंध गणेश की सूँड से इंगित है। हाथी का मस्तक महत् या महान का प्रतीक है और व या चूहा पार्थित व्यष्टि पदार्थों या केंद्रों का प्रतीक है। वही पुराण की भाषा में गणपति का पशु है। वस्तुत: गणपति तत्व मूलभूत रुद्र का ही रूप है। जिसे महान कहा जाता है उसकी संज्ञा समुद्र भी थी। उसे ही पुराणों ने एकार्णव कहा है। वह सोम का समुद्र था और उसी तत्व के गणभावों का जन्म होता है। सोम का ही वैदिक प्रतीक मधु या अपूप था, उसी का पौराणिक या लोकगत प्रतीक मोदक है जो गणपति को प्रिय कहा जाता है। यही गण और गणपति की मूल कल्पना थी।

गण-स्वामी गणेश के प्रधान वीरभद्र सप्तमातृका मूर्तियों की पंक्ति के अंत में दंड धारण कर खड़े होते हैं। शिव के अनंत गण हैं जिनके वामन तथा विचित्र स्वरूपों का गुप्तकालीन कला में पर्याप्त आकलन हुआ है। खोह (म. प्र.) से प्राप्त, इलाहाबाद के संग्रहालय में सुरक्षित स्थूल वामन गणों की संख्या अपरिमित है। विकृत रूपधारीगण पट्टिकाओं पर उत्खचित हैं। शिव-बारात में इन अप्राकृतिक रूपधारी गणों का विशेष महत्व है।

आ. गण और ज्योतिष

ज्योतिष शास्त्र में इंसान के गण को तीन भागों में वर्गीकृत गया है – देव गण, मनुष्य गण और राक्षस गण। मनुष्य के जन्म नक्षत्र एवं जन्मकुंडली के आधार पर उसके गण की पहचान की जा सकती है। क. देव गण से संबंधित जातक उदार, बुद्धिमान, साहसी, अल्पाहारी, समृद्ध और दान-पुण्य करने वाले होते हैं। 'सुंदरो दान शीलश्च मतिमान् सरल: सदा। अल्पभोगी महाप्राज्ञो तरो देवगणे भवेत्।।' अर्थात देवगण में उत्पन्न पुरुष दानी, बुद्धिमान, सरल हृदय, अल्पाहारी व विचारों में श्रेष्ठ, मेधावी, सरल, दयालु, परोपकारी, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुर्नवासु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, रेवती नक्षत्र में जन्में बालक देव गण के होते हैं। ख. मनुष्य गण के व्यक्ति अभिमानी, समृद्ध और धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। 'मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्यवेधी धनुर्धर:। गौर: पोरजन ग्राही जायते मानवे गणे।।' अर्थात मनुष्य गण में उत्पन्न पुरुष मानी, धनवान, विशाल नेत्र वाला, धनुर्विद्या का जानकार, ठीक निशाने बेध करने वाला, गौर वर्ण, नगरवासियों को वश में करने वाला होता है। ऐसे जातक किसी समस्या या नकारात्मक स्थिति में भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता कम होती है। भरणी, रोहिणी, आर्दा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व षाढ़ा, उत्तर षाढा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद में मनुष्य गण के जातक जन्म लेते हैं। ग. राक्षस गण के मनुष्य विलक्षण प्रतिभा के धनी, अपने आसपास की अशुभ ऊर्जा को शीघ्रता से भाँप लेते हैं। इनकी छठी इंद्रिय काफी शक्तिशाली और सक्रिय होती है। इस गण वाले लोग कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस से काम लेते हैं। ये लोग अपने जीवन में हर मुश्किल का डटकर सामना करना जानते हैं। राक्षस गण कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में बनता है। 'उन्मादी भीषणाकार: सर्वदा कलहप्रिय:। पुरुषो दुस्सहं बूते प्रमे ही राक्षसे गण।।' अर्थात राक्षस गण में उत्पन्न बालक उन्मादयुक्त, भयंकर स्वरूप, झगड़ालु, प्रमेह रोग से पीड़ित और कटु वचन बोलने वाला होता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले ही हो जाता है।

गण और विवाह- विवाह के समय गणों का सही मिलान होने पर दांपत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। वर-कन्या का समान गण होने पर दोनों के मध्य उत्तम सामंजस्य से विवाह सर्वश्रेष्ठ रहता है। वर-कन्या देव तथा मनुष्य गण के हों तो वैवाहिक जीवन संतोषप्रद होता है, विवाह किया जा सकता है। वर-कन्या के देव गण और राक्षस गण होने पर दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहता है। विवाह नहीं करना चाहिए।

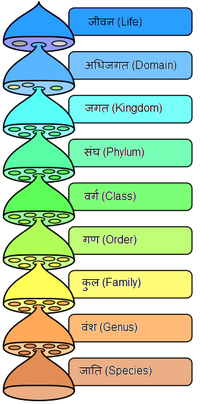

गण और जीव विज्ञान (अंग्रेज़ी: order, ऑर्डर; लातिनी: ordo, ओर्दो) जीववैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी होती है। एक गण में एक-दुसरे से समानताएँ रखने वाले कई सारे जीवों के कुल आते हैं। ध्यान दें कि हर जीववैज्ञानिक कुल में बहुत सी भिन्न जीवों की जातियाँ-प्रजातियाँ सम्मिलित होती हैं। गणों के नाम लातिनी भाषा में हैं क्योंकि जीववैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रथा १७वीं और १८वीं सदियों में यूरोप में शुरू हुई थी और उस समय वहाँ लातिनी ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। आधुनिक काल में इस्तेमाल होने वाली वर्गीकरण व्यवस्था १८वीं शताब्दी में कार्ल लीनियस नामक स्वीडी वैज्ञानिक ने की थी। उदाहरण: मानव एक जीववैज्ञानिक जाति है जिसका वैज्ञानिक नाम 'होमो सेपियन्ज़' (Homo sapiens) है। होमो (Homo) एक जीववैज्ञानिक वंश है जिसमें मानव और मानव से मिलती-जुलती निअंडरथल मानव जैसी कई और जातियाँ थीं - आधुनिक काल में मानवों को छोड़कर इस वंश की अन्य सभी जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। होमिनिडाए (Hominidae), जिसे हिन्दी में 'मानवनुमा' कह सकते हैं, एक जीववैज्ञानिक कुल है जिसमें मनुष्य, चिम्पान्ज़ी, गोरिल्ला और ओरन्गउटान जैसे सभी बड़े आकार वाले वानर वंश आते हैं। प्राइमेट (Primate), जिसे हिन्दी में 'नरवानर' कह सकते हैं, एक जीववैज्ञानिक गण है जिसमें मानव और सारे मानवनुमा कपियों के अलावा, सभी बन्दर, लीमर, तारसियर जैसे सदस्यों वाले सभी कुल आते हैं। स्तनधारी (Mammalia, मैमेलिया) एक जीववैज्ञानिक वर्ग है जिसमें स्तनधारी जानवरों वाले सभी गण आते हैं - यानी इस वर्ग में मनुष्य, भेड़िये, व्हेल, चूहे, घोड़े और कुत्ते सभी सम्मिलित हैं। कोरडेटाए (Chordatae), जिसे हिन्दी में 'रज्जुकी' कहते हैं, एक जीववैज्ञानिक संघ है जिसमें वे सभी वर्ग आते हैं जिनके सदस्य जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी होती है - इसमें मनुष्य, गिरगिट, मेंढक, मछली, वग़ैरह शामिल हैं। ऐनीमेलिया (Animalia), जिसे हिन्दी में 'जंतु' कहा जा सकता है, एक जीववैज्ञानिक जगत है जिसमें सभी जंतुओं वाले संघ आते हैं, लेकिन पौधे, इत्यादि नहीं आते - इसमें मनुष्य, मकड़ी, ओक्टोपस वग़ैराह सभी प्राणी शामिल हैं। गण और छंद आग्नेय महापुराण अध्याय ३२८ छंदों के गण और गुरु-लघु की व्यवस्था "अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ठ! अब मैं वेद मन्त्रों के अनुसार पिन्गलोक्त छंदों का क्रमश: वर्णन करूँगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, और तगण ये ८ गण होते हैं। सभी गण ३-३ अक्षरों के हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु (SSS) और नगण के सब अक्षर लघु होते हैं। आदि गुरु (SII) होने से 'भगण' तथा आदि लघु (ISS) होने से 'यगण' होता है। इसी प्रकार अन्त्य गुरु होने से 'सगण' तथा अन्त्य लघु होने से 'तगण' (SSI) होता है। पाद के अंत में वर्तमान ह्रस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर (व्यंजन), जिव्हामूलीय तथाउपध्मानीय अव्यहित पूर्वमें स्थित होने पर 'ह्रस्व' भी 'गुरु' माना जाता है, दीर्घ तो गुरु है ही। गुरु का संकेत 'ग' और लघु का संकेत 'ल' है। ये 'ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द ८ की और 'वेद' शब्द ४ की संज्ञा हैं, इत्यादि बातें लोक के अनुसार जाननी चाहिए। १-३।। इस प्रकार आदि आग्नेय पुराण में 'छंदस्सार का कथन' नामक तीन सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ।।३२८।। छंदों का विभाजन वर्णों और मात्राओं के आधार पर किया गया है। छंद प्रथमत: दो प्रकार के माने गए है: वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छन्द: इनमें वृत्तों की संख्या निश्चित रहती है। इसके दो भी प्रकार हैं- गणात्मक और अगणात्मक। गणात्मक वणिंक छंदों को वृत्त भी कहते हैं। इनकी रचना तीन लघु और दीर्घ गणों से बने हुए गणों के आधार पर होती है। लघु तथा दीर्घ के विचार से यदि वर्णों क प्रस्तारव्यवस्था की जाए आठ रूप बनते हैं। इन्हीं को "आठ गण" कहते हैं इनमें भ, न, म, य शुभ गण माने गए हैं और ज, र, स, त अशुभ माने गए हैं। वाक्य के आदि में प्रथम चार गणों का प्रयोग उचित है, अंतिम चार का प्रयोग निषिद्ध है। यदि अशुभ गणों से प्रारंभ होनेवाले छंद का ही प्रयोग करना है, देवतावाची या मंगलवाची वर्ण अथवा शब्द का प्रयोग प्रथम करना चाहिए - इससे गणदोष दूर हो जाता है। इन गणों में परस्पर मित्र, शत्रु और उदासीन भाव माना गया है। छंद के आदि में दो गणों का मेल माना गया है। वर्णों के लघु एवं दीर्घ मानने का भी नियम है। लघु स्वर अथवा एक मात्रावाले वर्ण लघु अथवा ह्रस्व माने गए और इसमें एक मात्रा मानी गई है। दीर्घ स्वरों से युक्त संयुक्त वर्णों से पूर्व का लघु वर्ण भी विसर्ग युक्त और अनुस्वार वर्ण तथा छंद का वर्ण दीर्घ माना जाता है। अगणात्मक वर्णिक वृत्त वे हैं जिनमें गणों का विचार नहीं रखा जाता, केवल वर्णों की निश्चित संख्या का विचार रहता है विशेष मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं का ही निश्चित विचार रहता है और यह एक विशेष लय अथवा गति (पाठप्रवाह अथवा पाठपद्धति) पर आधारित रहते हैं। इसलिये ये छंद लयप्रधान होते हैं। गण और यमाताराजभानसलगाः वर्णिक छन्दों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इन गणों के नाम हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अकेले लघु को ‘ल’ और गुरु को ‘ग’ कहते हैं। किस गण में लघु-गुरु का क्रम जानने के लिए सूत्र - यमाताराजभानसलगा जिस गण को जानना हो उसका वर्ण इस में देखकर अगले दो वर्ण और साथ जोड़ लेते हैं और उसी क्रम से गण की मात्राएँ लगा लेते हैं, जैसे: यगण - यमाता =। ऽ ऽ आदि लघु, मगण - मातारा = ऽ ऽ ऽ सर्वगुरु, तगण - ताराज = ऽ ऽ। अन्तलघु, रगण - राजभा = ऽ। ऽ मध्यलघु, जगण - जभान =। ऽ। मध्यगुरु, भगण - भानस = ऽ।। आदिगुरु, नगण - नसल =।। । सर्वलघु, सगण - सलगाः =।। ऽ अन्तगुरु। मात्राओं में जो अकेली मात्रा है, उस के आधार पर इन्हें आदिलघु या आदिगुरु कहा गया है। जिसमें सब गुरु है, वह ‘मगण’ सर्वगुरु कहलाया और सभी लघु होने से ‘नगण’ सर्वलघु कहलाया।

गण और जीव विज्ञान (अंग्रेज़ी: order, ऑर्डर; लातिनी: ordo, ओर्दो) जीववैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी होती है। एक गण में एक-दुसरे से समानताएँ रखने वाले कई सारे जीवों के कुल आते हैं। ध्यान दें कि हर जीववैज्ञानिक कुल में बहुत सी भिन्न जीवों की जातियाँ-प्रजातियाँ सम्मिलित होती हैं। गणों के नाम लातिनी भाषा में हैं क्योंकि जीववैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रथा १७वीं और १८वीं सदियों में यूरोप में शुरू हुई थी और उस समय वहाँ लातिनी ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। आधुनिक काल में इस्तेमाल होने वाली वर्गीकरण व्यवस्था १८वीं शताब्दी में कार्ल लीनियस नामक स्वीडी वैज्ञानिक ने की थी। उदाहरण: मानव एक जीववैज्ञानिक जाति है जिसका वैज्ञानिक नाम 'होमो सेपियन्ज़' (Homo sapiens) है। होमो (Homo) एक जीववैज्ञानिक वंश है जिसमें मानव और मानव से मिलती-जुलती निअंडरथल मानव जैसी कई और जातियाँ थीं - आधुनिक काल में मानवों को छोड़कर इस वंश की अन्य सभी जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। होमिनिडाए (Hominidae), जिसे हिन्दी में 'मानवनुमा' कह सकते हैं, एक जीववैज्ञानिक कुल है जिसमें मनुष्य, चिम्पान्ज़ी, गोरिल्ला और ओरन्गउटान जैसे सभी बड़े आकार वाले वानर वंश आते हैं। प्राइमेट (Primate), जिसे हिन्दी में 'नरवानर' कह सकते हैं, एक जीववैज्ञानिक गण है जिसमें मानव और सारे मानवनुमा कपियों के अलावा, सभी बन्दर, लीमर, तारसियर जैसे सदस्यों वाले सभी कुल आते हैं। स्तनधारी (Mammalia, मैमेलिया) एक जीववैज्ञानिक वर्ग है जिसमें स्तनधारी जानवरों वाले सभी गण आते हैं - यानी इस वर्ग में मनुष्य, भेड़िये, व्हेल, चूहे, घोड़े और कुत्ते सभी सम्मिलित हैं। कोरडेटाए (Chordatae), जिसे हिन्दी में 'रज्जुकी' कहते हैं, एक जीववैज्ञानिक संघ है जिसमें वे सभी वर्ग आते हैं जिनके सदस्य जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी होती है - इसमें मनुष्य, गिरगिट, मेंढक, मछली, वग़ैरह शामिल हैं। ऐनीमेलिया (Animalia), जिसे हिन्दी में 'जंतु' कहा जा सकता है, एक जीववैज्ञानिक जगत है जिसमें सभी जंतुओं वाले संघ आते हैं, लेकिन पौधे, इत्यादि नहीं आते - इसमें मनुष्य, मकड़ी, ओक्टोपस वग़ैराह सभी प्राणी शामिल हैं। गण और छंद आग्नेय महापुराण अध्याय ३२८ छंदों के गण और गुरु-लघु की व्यवस्था "अग्निदेव कहते हैं- वसिष्ठ! अब मैं वेद मन्त्रों के अनुसार पिन्गलोक्त छंदों का क्रमश: वर्णन करूँगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, और तगण ये ८ गण होते हैं। सभी गण ३-३ अक्षरों के हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु (SSS) और नगण के सब अक्षर लघु होते हैं। आदि गुरु (SII) होने से 'भगण' तथा आदि लघु (ISS) होने से 'यगण' होता है। इसी प्रकार अन्त्य गुरु होने से 'सगण' तथा अन्त्य लघु होने से 'तगण' (SSI) होता है। पाद के अंत में वर्तमान ह्रस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर (व्यंजन), जिव्हामूलीय तथाउपध्मानीय अव्यहित पूर्वमें स्थित होने पर 'ह्रस्व' भी 'गुरु' माना जाता है, दीर्घ तो गुरु है ही। गुरु का संकेत 'ग' और लघु का संकेत 'ल' है। ये 'ग' और 'ल' गण नहीं हैं। 'वसु' शब्द ८ की और 'वेद' शब्द ४ की संज्ञा हैं, इत्यादि बातें लोक के अनुसार जाननी चाहिए। १-३।। इस प्रकार आदि आग्नेय पुराण में 'छंदस्सार का कथन' नामक तीन सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ।।३२८।। छंदों का विभाजन वर्णों और मात्राओं के आधार पर किया गया है। छंद प्रथमत: दो प्रकार के माने गए है: वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छन्द: इनमें वृत्तों की संख्या निश्चित रहती है। इसके दो भी प्रकार हैं- गणात्मक और अगणात्मक। गणात्मक वणिंक छंदों को वृत्त भी कहते हैं। इनकी रचना तीन लघु और दीर्घ गणों से बने हुए गणों के आधार पर होती है। लघु तथा दीर्घ के विचार से यदि वर्णों क प्रस्तारव्यवस्था की जाए आठ रूप बनते हैं। इन्हीं को "आठ गण" कहते हैं इनमें भ, न, म, य शुभ गण माने गए हैं और ज, र, स, त अशुभ माने गए हैं। वाक्य के आदि में प्रथम चार गणों का प्रयोग उचित है, अंतिम चार का प्रयोग निषिद्ध है। यदि अशुभ गणों से प्रारंभ होनेवाले छंद का ही प्रयोग करना है, देवतावाची या मंगलवाची वर्ण अथवा शब्द का प्रयोग प्रथम करना चाहिए - इससे गणदोष दूर हो जाता है। इन गणों में परस्पर मित्र, शत्रु और उदासीन भाव माना गया है। छंद के आदि में दो गणों का मेल माना गया है। वर्णों के लघु एवं दीर्घ मानने का भी नियम है। लघु स्वर अथवा एक मात्रावाले वर्ण लघु अथवा ह्रस्व माने गए और इसमें एक मात्रा मानी गई है। दीर्घ स्वरों से युक्त संयुक्त वर्णों से पूर्व का लघु वर्ण भी विसर्ग युक्त और अनुस्वार वर्ण तथा छंद का वर्ण दीर्घ माना जाता है। अगणात्मक वर्णिक वृत्त वे हैं जिनमें गणों का विचार नहीं रखा जाता, केवल वर्णों की निश्चित संख्या का विचार रहता है विशेष मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं का ही निश्चित विचार रहता है और यह एक विशेष लय अथवा गति (पाठप्रवाह अथवा पाठपद्धति) पर आधारित रहते हैं। इसलिये ये छंद लयप्रधान होते हैं। गण और यमाताराजभानसलगाः वर्णिक छन्दों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इन गणों के नाम हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अकेले लघु को ‘ल’ और गुरु को ‘ग’ कहते हैं। किस गण में लघु-गुरु का क्रम जानने के लिए सूत्र - यमाताराजभानसलगा जिस गण को जानना हो उसका वर्ण इस में देखकर अगले दो वर्ण और साथ जोड़ लेते हैं और उसी क्रम से गण की मात्राएँ लगा लेते हैं, जैसे: यगण - यमाता =। ऽ ऽ आदि लघु, मगण - मातारा = ऽ ऽ ऽ सर्वगुरु, तगण - ताराज = ऽ ऽ। अन्तलघु, रगण - राजभा = ऽ। ऽ मध्यलघु, जगण - जभान =। ऽ। मध्यगुरु, भगण - भानस = ऽ।। आदिगुरु, नगण - नसल =।। । सर्वलघु, सगण - सलगाः =।। ऽ अन्तगुरु। मात्राओं में जो अकेली मात्रा है, उस के आधार पर इन्हें आदिलघु या आदिगुरु कहा गया है। जिसमें सब गुरु है, वह ‘मगण’ सर्वगुरु कहलाया और सभी लघु होने से ‘नगण’ सर्वलघु कहलाया।