गलियारे

गंध के: प्रणयपरक नवगीत नर्मदा

चर्चाकार:

आचार्य संजीव

.

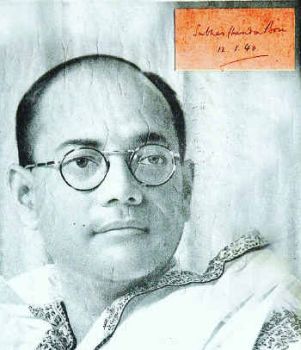

[कृति विवरण: गलियारे गंध के, नवगीत संग्रह, डॉ. रामसनेही लाल शर्मा ‘यायावर’, आकार डिमाई, आवरण पेपरबैक, दोरंगी, १९९८, पृष्ठ ८४, नवगीत ६५, ७०/-, कलरव प्रकाशन, १२४७/८६ शांति नगर, त्रि नगर दिल्ली ११००३५]

हिंदी गीतिकाव्य को छायावाद के

वायवी भाव जगत से ठोस यथार्थ की धरती पर ले जाने के लिये नयी कविता ने अंतर्विरोध,

वैषम्यता और विसंगतिजनित विडम्बनाओंसे जनाक्रोश को उभाड़ने के लिये शोषण तथा दीनता

का अतिरेकी चित्रण चित्रण किया किन्तु काव्यात्मक स्तरहीनता तथा नीरसता के कारण वह

वर्ग विशेष तक सीमित रह गया। परम्परागत गीतिकाव्य तथा छन्दहीन कविता के एकांगी सृजन से

उपजे शून्य को सरसता, गेयता, लयात्मकता, भावप्रवणता, फैंटेसीपरक बिम्ब संयोजन तथा

हृदग्राही रूपकों से भरने में नवगीत सफल हुआ। नवगीत की सृजन धारा में पारंपरिक

छान्दसिक लयबद्धता तथा यथार्थवादी छन्दहीन कविता के दो किनारों के मध्य आम आदमी के

संकल्पों, आशाओं, अपेक्षाओं, सपनों, संघर्षों, आशा-निराशा और उपलब्धियों की

सलिल-तरंगें जैसे-जैसे प्रवाहित होती गयीं, नवगीत का कलकल निनाद जन-मन को रसानंदित

करने में सफल होता गया।

नवगीत

के अंकुर की जड़ें ज़मने पर उसका पल्लवित, पुष्पित और फलित होना स्वाभाविक है। डॉ.

रामसनेही लाल शर्मा ‘यायावर’ के प्रणयपरक नवगीतों का संग्रह ‘गलियारे गंध के’

सुवासित नवगीत पुष्पों की ऐसी अंजुरी है जो काव्य रसिकों को मोगरे की भीनी-भीनी

सुरभि की तरह मुग्ध और आनंदित करती है, जिसे बार-बार पाने और पीने का मन करता है।

इन नवगीतों में एक ओर परिपक्व-उत्कृष्ट कव्यशास्त्रीयता अन्तर्निहित है तो दूसरी

ओर नितांत वैयक्तिक प्रणयाभिव्यक्ति में सामाजिक अनुभूतियों की गंगो-जमुनी छवि और

छटा काय-छाया की तरह दृष्टव्य है। श्रेष्ठ भाव सम्प्रेषण, उत्तम काव्यत्व, सरस

लयात्मकता, छान्दसिक नैपुण्य तथा भाषिक

प्रांजलता के पंचतत्व इस संग्रह को पढ़ने ही नहीं इसके गीतों को गुनगुनाने के निकष

पर भी खरा सिद्ध करते हैं:

तन की

पोथी पर महाकाव्य

तुम

भी बाँचो

मैं

भी बाँचूं

शब्दों

का अर्थ न करें वरण

यह

लिपि का कैसा धुंधलापन

आदिम

गंधों से भरी पवन

हृत

चेतन करती मन कानन

यह

सृजन तन्त्र

यह

संविधान

तुम

भी जांचो

मैं

भी जाँचूं

‘संविधान’

शब्द का यह प्रयोग चौंकाने के साथ-साथ डॉ. यायावर की नव दृष्टिपरक भाषिक सामर्थ्य

का भी परिचायक है।

ये

नवगीत प्रमाणित करते हैं कि अभिव्यक्ति में उक्ति-वैचित्र्य, जीवंत बिम्ब-प्रेक्षण

तथा प्रतीकों का अभिनव रूपायन डॉ, यायावर का वैशिष्ट्य है। ये नवगीत pathak को

चाक्षुस तथ मानसिक दोनों धरातलों पर रसानन्दित करने में समर्थ हैं:

हर

बार समय लिख देता है

मस्तक

पर

अग्नि

परीक्षा क्यों?

क्यों

अधरों पर लिख दिया ‘तृषा’

इस

प्राण-पटल पर ‘आकर्षण’

मोती

के भाग्य लिखा ‘बिंधना’

सीपी

को सौंपा ‘खालीपन’

मेघों

को तड़प-तड़प गलना

चातक

को

विकल

प्रतीक्षा क्यों?

दिनोंदिन

अधिकाधिक निर्मम होते परिवेश, मूल्यों का लाक्षागृह बनता समाज, चतुर्दिक पीड़ा के

तांडव नर्तन से उपजी असंतुष्टि, सार्वजनिक जीवन में उमडत मिथ्या का तूफ़ान, तंत्र

में दम तोड़ते सत्य की निरीहता, पुरस्कृत होने के लोभ में अस्मिता नीलाम करती

कलमें, स्वानुशासन को कापुरुषता मनाने की प्रवृत्ति, अनाचार को घटते देखके अनदेखा

करने की कायरता आदि से उपजा आक्रोश व घृणा सर्वस्व को नष्ट करने को औचित्यपूर्ण

बताये- यह दृष्टि और राह यायावर को मान्य नहीं है। वे तमाम विसंगतियों,

विद्रूपताओं और विषमताओं के बाद भी तिमिर पर उजास की जयजयकार देख सकने की सामर्थ्य

रखते हैं:

निर्मम

पैसों से कुचले जाते हों

जब

भोले दिवास्वप्न

हम-तुम

मिलकर

कैसे

कोई इतिहास लिखें?

जब

रिश्ते ही संत्रास लिखें

हम-तुम

अपना

अनुबंध लिखें

ये

अधर गीत-गोविंद लिखें

मन का

ययाति न अतृप्त रहे

प्रतिबंध-गंध

परिसुप्त रहे

तन

भोजपत्र बन जाए अमर

लिख

जाए तरल गीतों के स्वर

चिर

मिलन कामना

तृप्त

बनें

ये

अधर गीत-गोविंद लिखें

शब्दों

को मूलार्थ के साथ-साथ लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग करने में यायावर जी सिद्धहस्त हैं।

अर्जुन, शकुंतला, ययाति, तथागत, सुजाता, पुरुरवा, राधा-माधव, रति-अनंग, अहल्या,

मीरा, श्याम, सुकरात, वृन्दावन, पनघट, वंशीवट, गगरी, यमुना तट, गोकुल, कण्वाश्रम,

खाजिराहो, होरी, गोदान, लक्ष्मण रेखा, क्रौंच मिथुन, मृग मरीचिका, सागर मंथन आदि

शब्दों लाक्षणिक प्रयोग नवगीतों को भावार्थ की दृष्टि से संपन्न बना सका है। ऐसे

प्रयोग नवगीतों के चटव में चार चाँद लगाते हैं।

डॉ.

यायावर ने नवगीतों को शिकायत पुस्तिका बनाने के स्थान पर लालित्यमय रस-कोष बनाया

है। महारास, आलिंगन, परिरम्भण, चुम्बन, मिथुन, पीयूष कलश, मदिराघट, तृषा, तृप्ति,

प्रणय पूजा, कामना, वर्जना, समर्पण, प्रणय पिपासा, प्राण यजन, देह धर्म, रस समाधि,

वर्जित फल. आदिम युग जैसे शब्द इन नवगीतों में पूर्ण अस्मिता और अर्थवत्ता के साथ

प्रतिष्ठित ही नहीं हैं अपितु नवगीतों में प्राण भी फूँक सके हैं। इन नवगीतों को

भाषिक सांस्कारिकता अद्भुत है:

सरिता

का तट वह मुक्त-पवन

संग्रथित

उँगलियाँ भुज-बंधन

तुलसी-दल

जैसे अधर

वक्ष

पर लिखें प्रणय

जब

देह-धर्म के साथ

हुआ

जग पूर्ण विलय

रस की

समाधि में विस्मृत क्षण

अनियंत्रित

पल

डॉ.

यायावर युगीन विसंगतियों की अनदेखी नहीं करते किन्तु उन्हें उद्घाटित करने के लिये

नागफनी का फसल नहीं उअगते, गुलाबों की क्यारी सजाते हैं:

पतझर

से जीते बार-बार

हारे

मन के मधुमासों से

संदेहों

की चौखट पर

हम

फिर ठगे गये विश्वासों से

‘कहते

हैं कि ग़ालिब का है अंदाज़े-बयां और’ की तरह नवगीतकारों में डॉ. यायावर का किसी बात

की कहने का अपना अलग अंदाज़ है। नवगीत की भाषा और अभिव्यक्ति का तरीका ही नवगीतकार

की पहचान स्थापित करती है। नवगीत रचना में लालित्य, चारुत्व, सौष्ठव, तथा कोमलता

ही उसे नयी कविता से पृथक करती है। नयी कविता से प्रभावित नवगीतकारों में शैल्पिक

भिन्नता तो होती है किन्तु कथ्य नयी कविता से सादृश्य रखने के कारण उनकी

अभिव्यक्ति में भाषिक सौष्ठव की श्रेष्ठता कम ही मिलाती है किन्तु डॉ. यायावर

नवगीतों में भाषा में प्राण फूँकते दिखते हैं। उन्होंने गीत विधा में ही डी. लिट्.

उपाधि प्राप्त की है। स्वाभाविक है की वे गीत रचना के तत्वों, विधान, प्रक्रिया

तथा प्रभावों पर पूर्ण अधिकार रखें।

डॉ.

यायावर के ये प्रणयपरक नवगीत प्रकृति से एकाकारित प्रतीत होते हैं। इस गीतों में

पवन, लहर, ज्वार, सिन्धु, सागर, यमुना तट, प्रभंजन, शंख, सीप, घोंघे, मोती, सरिता,

मीन, चाँद, चाँदनी, नील गगन, धरा, गृह, सूर्य, नक्षत्र, नभ गंगा, प्रभाकर, समीर,

मरुस्थल, कूप आदि के साथ मधुवन, चन्दन वन, महुआ वन, कुञ्ज, मौलश्री, बरगद, नीम,

नागफनी, बेला, कचनार, कल्प वृक्ष, वंशी वट, बबूल, बांस, कांस, पीपल, तुलसी,

गुलमोहर, हरसिंगार, सोनजुही, शतदल, गुलाब, अमलतास, मेंहदी, माधवी, शेफाली, पलाश,

पल्लव, आम, कदंब ही नहीं कस्तूरी मृग, कामधेनु, शृगाल, मर्कट, सर्प, नाग, हिरण,

विहाग, कपोत, चकवा, चकवी, चिड़िया, पाखी, तोता, मैना, मोर, कोयल, गौरैया, सारस.

खंजन, कागा, हीरामन, तितलियाँ, मधुप और पखावज, मृदंग, वीणा, ढोल, बीन, बांसुरी,

वंशी, शहनाई और इकतारा भी हैं। उत्सवधर्मी भारतीय जन मानस की अनुभूतियों की

अभिव्यक्ति के लिए इनसे बेहतर अन्य शब्द नहीं हो सकते।

इस

नवगीत संग्रह का वैशिष्ट्य हन्दी के शुद्ध-सहज रूप का व्यवहार करना है। पूरें

संग्रह मेंकहीं भी अनावश्यक हिंदीतर शब्द का प्रयोग नहीं है। परिनिष्ठित हिंदी में

रचित हर नवगीत मन-वीणा को झंकृत कर आन्नद मग्न करता है। छंदानुशासन में

कसे-सजे-संवरे ये नवगीत नव्ये नवगीतकारों के लिये पठनीय हे इन्हीं अनुकरणीय भी हैं।

इस नवगीतों को काव्य-दोषों से मुक्त रखने

के प्रति यायावर जी सजग रहे हैं। एक नवगीत के छंद विधान और मात्रा संतुलन का आनंद

लें:

हो

गयीं ५

दिशायें

मौन ८

कहा

संकेतों ने ११

घेरा

पूरा वट वृक्ष भयानक प्रेतों ने

२४

बढ़

गयी ५

अबोधित

एक भीड़ ११

मर्कट

के ६

हाथों

बया-नीड़ १०

स्वप्नों

को दी आवाज़ किन्हीं अनिकेतों ने २४

यह

अंतर्ज्योति ९

न हो

मलीन ७

सूखे

तट पर ८

आ गयी

मीन ८

संकेत

दिया है घातक के अभिप्रेतों ने २४

‘गलियारे

गंध के’ नवगीतो का एक विशिष्ट संग्रह है जिसके सही गीत प्रणय परकता से सराबोर होने

पर भी शील तथा श्लील से युक्त स्वानुशासित हैं। इन नवगीतों की प्रांजल भाषा

लालित्य तथा चारूत्व से मन मोहती है। यह कृति गीतानंद मात्र नहीं देती अपितु भाषा

संस्कारित करने में भी समर्थ है।

=====