यादों की बारात तितलियाँ.

क़ुदरत की सौगात तितलियाँ..

बिरले जिनके कद्रदान हैं.

दर्द भरे नग्मात तितलियाँ..

नाच रहीं हैं ये बिटियों सी

शोख़-जवां जज़्बात तितलियाँ..

बद से बदतर होते जाते.

जो, हैं वे हालात तितलियाँ..

कली-कली का रस लेती पर

करें न धोखा-घात तितलियाँ..

हिल-मिल रहतीं नहीं जानतीं

क्या हैं शह औ' मात तितलियाँ..

'सलिल' भरोसा कर ले इन पर

संस्मरण

अतीत में की गयी गतिविधियों को पश्चात्वर्ती काल में स्मरण कर लिपिबद्ध करना संस्मरण लेखन कहा जाता है। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है इसमें लेखक अपने यात्रा, जीवन की घटना, रोचक पल, आदि को सहेज कर लिखता है जिसे पढ़कर दर्शक को ऐसा महसूस होता कि वह उस अतीत की घटना से रूबरू हो रहा है उसको आत्मसात कर रहा है। संस्मरण शब्द 'स्मृ' धातु से 'सम' उपसर्ग और प्रत्यय 'अन' लगाकर संस्मरण शब्द बनता है। 'संस्मरण' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम+स्मरण | इसका अर्थ सम्यक् स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करता है जो स्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक स्मरण लिख रहा होता है । संस्मरण की सभी घटनाएँ सत्यता पर आधारित होती हैं, कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। संस्मरण लेखक जो कुछ स्वयं देखता और अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएँ संस्मरण में अंतर्निहित होती हैं। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। इतिहासकार के समान वह केवल यथा-तथ्य विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। संस्मरण व्यक्ति, स्थान, घटना, यात्रा, युद्ध, पर्व, उत्सव, प्रतियोगिता, मेले आदि से संबंधित होते हैं। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में सर्वश्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्मसिंह, हरीभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा, वृंदावनलाल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद्र जोशी, मन्मथनाथ गुप्त, श्रीराम शर्मा, शिवपूजन सहाय, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृत्यायन आदि हैं। जबलपुर में संस्मरण लेखन की परंपरा बहुत लंबी नहीं है। समसामयिक संस्मरणात्मक कृतियों में साहित्यकारों के संस्मरण - डॉ. आत्मानंद मिश्र १९८४, वार्ता प्रसंग - हरिकृष्ण त्रिपाठी १९९१, चरित चर्चा - हरिकृष्ण त्रिपाठी २००४ डॉ.सुधियों में राजहंस - जवाहर लाल चौरसिया 'तरुण' २००६, आदि महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त यात्रावृत्तात्मक संस्मरणों में अमृतलाल वेगड़ लिखित सौंदर्य की नदी नर्मदा १९९२, तीरे-तीरे नर्मदा २०११, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो २०१५, अमृतस्य नर्मदा तथा नर्मदा की धारा से - शिवकुमार तिवारी तथा गोविन्द प्रसाद मिश्र २००७ उल्लेखनीय हैं।

मेरा सफर-मेरी डगर

संस्कारधानी जबलपुर निवासी अभियंता कोमलचंद जैन की सद्य लिखित यात्रावृत्तात्मक संस्मरणात्मक कृति 'अफ्रीका डायरी' उनके वैयक्तिक जीवनानुभवों का जीवंत-रोचक-प्रामाणिक दस्तावेज है। इस कृति को किसी एक वर्ग में वर्गीकृत करना कृति के साथ न्याय न होगा। इस कृति में विविध वर्गों में वर्गीकृत किये जाने के तत्व सुसमन्वित हैं। इसमें आत्मकथात्मकता के साथ-साथ प्राकृतिक, देशज, शैक्षिक, सामाजिक, भौगोलिक, भूगर्भीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासकीय तथा निर्माण अभियांत्रिकी संबंधी अनुभवों और विवरणों ने इसे 'बहुआयामी' या 'बहुरंगीय' और 'बहुस्तरीय' बना दिया है। मुझे यह कहने में किंचित्मात्र भी संकोच नहीं है कि यह कृति हिंदी में यात्रावृत्तात्मक-संस्मरणात्मक साहित्य के सागर में अपनी मिसाल आप है। इस कृति का कृतिकार पेशेवर या आदतन लेखक नहीं है, यही उसकी विशेषता और न्यूनता है। विशेषता इसलिए कि उसने जब जहाँ जाओ जैसा पाया, देखा उसे पूरी ईमानदारी से पाठकों के सामने रख दिया, न्यूनता इसलिए कि साहित्यिक मानकों, धारणाओं या अन्य कृतियों से परिचित न होने के कारण लेखक पर किसी का प्रभाव नहीं है, वह किसी या किन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट राह का राही न होकर अपनी राह खुद बना सकने के लिए प्रयासरत है।

योग: कर्मसु कौशलम्

सनातन सांस्कृतिक मूल्यों, समानताओं, विविधताओं तथा सहिष्णुता के लिए युग-युग से जाने गए भारत के हृद प्रदेश के सांस्कृतिक चेतना संपन्न शहर के मध्यमवर्गीय, पंथिक आचार-विचार-आहार के प्रति प्रतिबद्ध जैन परिवार का युवा अभियंता जो देश के एक भाग में मिले प्रशासकीय कटु अनुभवों तथा सामाजिक संकीर्णता से खिन्न है, सुदूर विदेश में मिले कार्य-अवसर की कसौटी पर अपने ज्ञान-कौशल-लगन की कड़ी परीक्षा होने की संभावना को जानते हुए भी चुनौती को न केवल स्वीकारता है अपितु प्रथम यात्रा में ही 'नेकी कर दरिया में डाल' की नीति अनुसार एक अपरिचित महिला की सहायता करने से भी नहीं हिचकता। लोकोक्ति है 'कर भला, होगा भला'। आतिथेय के न आने, उस देश की भाषा न जानने, कोई परिचित न होने, जैसी विषमताओं के चक्रव्यूह से निकालने में उस भद्र महिला के पति श्री सप्रे 'डूबते को तिनके का सहारा ही नहीं होते', 'तारणहार' बन जाते हैं। 'अपने मुँह मिया मिट्ठू' बनने के आदी हमारे देश के नौकरशाह अहंकार में लीन होकर जिस ऊँच-नीच को प्राण-प्रण से पालते-पोसते हैं, विदेश में उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है, अधीनस्थों के अभिवादन से आरंभ कर सबको समान समझने का भाव भारतीय लालफीताशाही को ग्रहण करना ही चाहिए। बहरहाल नित नए कड़वे-मीठे अनुभवों से दो-चार होता हुआ, 'अफ्रीका डायरी' का नायक देश-काल-परिस्थितियों से आँखें चार करते हुए, अपने बुद्धि-विवेक के बल पर एक और जातीय संस्था में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता को अस्वीकारता है तो दूसरी ओर श्रीमद्भगवद्गीता में दिए गए अमर उपदेश 'योग: कर्मसु कौशलम्' के अनुसार अपने कर्म-कुशलता का प्रमाण देते हुए प्रथम निर्माणस्थली (सफारी) पर पहुँच जाता है।

दैनंदिन कार्यों की जटिलताओं, विषमताओं और साधनहीनता के बीच निराश न होकर, सूझ-बूझ के साथ राह निकालकर आगे बढ़ने की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सकल प्रस्तुति को पठनीय हुए सहज ग्रहणीय बनाती है। श्री जैन दो अतियों से खुद को दूर रख सके हैं- पहली आत्ममुग्धता और आत्मप्रशंसा तथा दूसरी आत्मगोपनता और अदृश्यता। वे घटनाओं का विवरण और वर्णन लगभग निरपेक्ष भाव से कर सके हैं। उन्होंने न तो पूरा श्रेय खुद लेने का प्रयास किया है, न ही अपने प्रयासों का श्रेय लेने से भागने प्रवृत्ति दिखाई है। यह स्वाभाविक है कि सफलता और असफलता हर कार्य के साथ वैसे ही संलग्न होती है जैसे दिये के साथ ऊपर प्रकाश और नीचे अँधेरा। दोनों को स्वीकारने का साहस कम ही देखा जाता है। श्री जैन ने 'सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यं अप्रियं' की विरासत का समसामयिक सत्य से ताल-मेल स्थापित करते हुए सत्य को इस तरह बयान किया है कि कड़वाहट न्यूनतम हो।

जंबो, हुजंबो, सुजंबो

भारत के ईमानदार राजनेताओं में से एक मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अपनायी गयी सही नीति के प्रभाव में मिले अवसर का लाभ उठाते हुए लेखक २५ मार्च १९७९ को सेशेल्स, तंज़ानिआ और २६ मार्च २९७९ को इदारा या युजेन्ज़ी (लोक निर्माण विभाग मंत्रालय) पहुँचा। स्थानीय रीति-नीति, कर्मचारियों, भारतीय समाज आदि से परिचयोपरांत इरिंगा में कार्यस्थली का निरीक्षण करने के साथ स्वाहिली भाषा सीखने का श्रीगणेश किया। मई में सोंगेया-मकमबाको सड़क निर्माण कार्य (१३५ कि.मी.) के परियोजना यंत्री के पद पर कार्यारंभ करने के साथ, संगणक सीखने का श्रीगणेश किया। मई में ज़ंज़ीबार में नयी परियोजना, सितंबर में किबटी-लिंडी मार्ग आदि का कार्यारंभ करने के साथ-साथ स्थानीय वनों, मूल निवासियों, व्यवस्थाओं आदि के साथ ताल-मेल बैठते हुए भारतीय समाज को एकजुट कर पर्व-त्यौहार मनाने का लेखक ने रोचक वर्णन किया है। सोंगेया माम्बा से लेक मलाबी (१८० कि.मी.) सड़क विस्तार का आकलन करते हुए सपरिवार शुद्ध शाकाहारी होने के कारण हो रही असुविधाओं और हर स्थान पर इस कारण आकर्षण का केंद्र बनने के साथ-साथ 'असहमति के लिए सहमति' बनाने का भगीरथ प्रयास पाठकों के लिए रोचक है। १६ अप्रैल १९८० को भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी जी से दारेस्सलाम यात्रा में भेंट, मात्र ३ माह की अल्पावधि में सड़क निर्माण विभाग के डायरेक्टर पद तक पहुँचने तक के अनुभव पाठक को बाँधे रखते हैं।

जनवरी १९८१ में केन्या (नैरोबी) तथा तंज़ानियामें माउंट मेरु तथा माउंट किलमंजारो का भ्रमण, मई १९८१ में नए अनुबंध के तहत उपांगा के अनुभव पाठक की जानकारियों में वृद्धि करने के साथ उसे मानसिक रूप से समृद्ध भी करते हैं। लेखक का दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से भी दो-चार होना पड़ा जब उसे ''नॉन व्हाइट्स आर नॉट अलाउड' के सूचनापटल देखने मिले। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि किसी समय लेखक के गृह नगर जबलपुर में कैंट स्थित किंग्स गार्डन अब टैगोर उद्यान) में संकेत पटल पर लिखा था 'इंडियंस एन्ड डॉग्स आर नॉट अलाउड', ऐसे पटल सत्तर के दशक में हटा दिए गए। ज़ाम्बिया तथा मिस्र के जीवंत यात्रानुभवों के साथ संलग्न मानचित्रों से कृति की प्रामाणिकता में वृद्धि हुई है। इन संस्मरणों में विदेशों में जा बसे भारतीयों और भारत से जा रहे भारतीयों की मानसिकता में साम्य और अंतर भी वर्णित है। भारतीय भारत में विविध मतों, पंथों, संप्रदायों, वैचारिक प्रतिबद्धताओं में विभक्त प्रतीत होते हैं किन्तु विदेशों में वे एकता के सूत्र में बँध जाते हैं। पर्व-त्यौहार भारतीयों की एकता को सुदृढ़ करते हैं। भारत में भले ही भारतीय एक-दूसरे के उपासना स्थल पर न जाएँ, एक-दूसरे के पर्व न मनाएँ पर विदेशों में वे सहभागी हो जाते हैं। भारतीयों में हिंदी बोलने को लेकर हीनग्रंथि है, अवसर मिलते ही वे अंग्रेजी में बोलने या लिखने लगते हैं। विदेशों में जा बसे भारतीय खुद को स्वदेश में रह रहे भारतीयों से श्रेष्ठ समझते हैं। अफ़्रीकी देशों में भारत, भारतीय नेताओं और भारतीयों के प्रति सम्मान भाव होने की प्रतीति इन संस्मरणों से होती है। ज़िम्बावे के विविध कबीलों के संबंध में भी लेखक जानकारी देता है। यह भी कि भारत की ही तरह ज़िम्बाव्वे में भी बहुत सी भाषाएँ और भाषा समस्या है। ज़िम्बाव्वे में १-६ सितंबर १९८६ के बीच हरारे में नॉन अलाइंड समिट हेतु भारत के प्रधान मंत्री के रूप में श्री राजीव गाँधी की यात्रा और उनसे लेखक की भेंट का वर्णन रुचिकर है।

हमना ताबू

लेखक के कार्यानुभव, अवदान तथा उपयोगिता का आकलन कर उसे जिम्बाव्वे के प्रधानमंत्री श्री रॉबर्ट मुगाबे की अनुशंसा पर मुख्य अभियंता के पद पर नियुक्ति मिलना यह दर्शाता है कि विदेशों में कार्य कुशलता की कदर होती है जबकि भारत में लालफीताशाही के कारण लेखक के लिए कार्य अवसर ही शेष नहीं रह गए थे। शोचनीय है कि प्रतिभा पलायन से देश ने कितना नुकसान उठाया है। कार क्रय करने के लिए आयकर विभाग द्वारा लेखक को मासिक कटौती की राशि ऋण की क़िस्त के रूप में चुकाने की अनुमति और कर की गणना व समायोजन अनुबंध समापन के समय कर लिए जाने का उदाहरण भी यह इंगित करता है कि भारत में कार्य प्रणाली संबंधी विसंगतियाँ हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। एक अभियंता के नाते श्री जैन ने अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कंपनियों द्वारा छोड़े गए कार्यों को विभाजित संसाधनों से पूर्ण करने की योजना बनाकर जीवन का सबसे कठिन फैसला किया। उन्हें 'ट्रबल शूटर' का विशेषण इसलिए दिया गया कि वे समस्या सामने आते ही 'हमना ताबू' (स्वाहिली शब्द अर्थात कोई समस्या नहीं) कहकर उसका स्वागत करते हुए समाधान करने लगते हैं। श्री जैन का मूल मंत्र है -

'अपने सहायक आप हो, होगा सहायक प्रभु तभी।

बस चाहने ही से किसी को, सुख नहीं मिलता कभी।।

श्री जैन ने ''कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'' का पथ चुना, बिना फल की कामना किये, अपना श्रेष्ठ कर्म किया और प्रभु ने उनके मार्ग में आनेवाली हर बढ़ा को दूर करने के लिए किसी न किसी को अप्रत्याशित रूप से भेजा। उनके कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता, मितव्ययिता, लोकप्रियता तथा विवाद मुक्तता के पंचतत्वों को देखते हुए उनसे ज़िम्बाव्वे की नागरिकता ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया गया। चिन्होई में मंत्रालय की इमारत, नगरीय एवं ग्रामीण आवास योजनाएँ, राष्ट्रपति के लिए स्टेट गेस्ट हाउस की व्यवस्था आदि लगभग असंभव प्रतीत होते कार्यों को निर्धारित आर्थिक संसाधनों और समयावधि में गुणवत्ता सहित पूर्ण करने पर स्वयं राष्ट्रपति द्वारा श्री जैन को आभार दिया जाना उनकी श्रेष्ठता के साथ-साथ उस देश की व्यवस्था और राष्ट्रपति के उदार व्यक्तित्व के कारण संभव हुआ। क्या भारत में ऐसा संभव है? कोरोना महामारी के पूरे दौर में भारत में अभियंताओं ने अद्वितीय समर्पण, लगन और परिश्रम के साथ कार्य किया। पूरे देश में एक भी अस्पताल की इमारत नहीं गिरी। अत्यल्प संसाधनों और समय में आपातकालीन चिकित्सा भवन तैयार किये गए। कहीं भी यातायात संसाधनों (पुल-पुलिया, सड़क आदि), जल प्रदाय, मल निकासी, विद्युत् प्रदाय, विद्युत्-इलेक्ट्रॉनिक-या थर्मल उपकरणों के काम न करने के कारण रोगियों, जनता या प्रशासन को समस्या नहीं हुई। अभियंताओं तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर रात-दिन कार्य किया किन्तु राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, यहाँ तक की अभियांत्रिकी विभागों के मंत्रियों-सचिवों या विभागाध्यक्षों और इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंजीनियर्स (इण्डिया) जैसे संस्थाओं के पदाधिकारियों तक ने आभार का एक शब्द भी कहने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। विश्व तमिल सम्मेलन मारीशस से संबंधित संस्मरण सुखद है। श्री जैन जहाँ-जहाँ भी गये हैं, वहाँ के लोकाचार, सामाजिक परिस्थितियों, दर्शनीय-पर्यटन स्थलों, जन-जीवन, शासन-प्रशासन आदि से संबंधित तथ्यों का समावेश करते गए हैं। इस कारण यह कृति केवल संस्मरण पुस्तक न रहकर संदर्भ ग्रंथ की तरह बहुउपयोगी हो गयी है।

बोत्सवाना में श्री जैन का कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सुविधाजनक होने का कारण उनका उच्च पद पर होना तथा उनके पूर्व उनकी ख्याति का पहुँच जाना था। इस भाग में विभागीय अधीनस्थों के आपसी टकराव, उच्च शिक्षा व पदोन्नति अवसरों के अभाव से उपजी कुंठा आदि प्रसंगों में श्री जैन की प्रबंधकीय और प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ अधीनस्थों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है। सिविल इंजीनियर होते हुए भी विद्युत्-यांत्रिकी संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास उनकी सामर्थ्य और रुचि के परिचायक हैं। कार्य छोड़ चुके ठेकेदारों के साथ बैठक कर उनकी समस्या जानना, उन्हें दुबारा कार्य करने के लिए तैयार करना, उनकी कठिनाइयाँ दूर करना सामान्यत: अभियंता अपना काम नहीं मानते किन्तु श्री जैन ने 'खोटे' कहे गए सिक्कों को काम में लाते हुए ;खरा' बनाने में सफलता प्राप्त कर सिद्ध किया कि दोष सिक्कों का ही नहीं, परखनेवालों का भी होता है। अभियांत्रिकी दृष्टि से अनुपयुक्त स्थानों और परिस्थितियों में सामान्य लीक से हटकर प्रयोग करते हुए सुरक्षापूर्वज स्तरीय कार्य पूर्ण करना, असाधारण पूर्वानुमान, कार्य कुशलता तथा समायोजन से ही संभव होता है। रेतीले नदी डेल्टा में कार्य कराना, दीमकों की बाम्बियों की मृदा का सड़क निर्माण में उपयोग करना, पानी की ढुलाई के लिए टैंकर न होने पर गधों से काम लेना, पुराने बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील करना, पुराने फर्नीचर का नवीनीकरण, जनजातीय मुखियों से सद्भावनापूर्ण संबंध बनाना, अधीनस्थों को प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, हर स्थान पर प्रवासी भारतीयों के साथ घुलना-मिलना, परिवार को पूरी तवज्जो देना, राजनैतिक जानकारियाँ रखना पर राजनीति में न उलझना, अन्यों को मदद देना और आवश्यक होने पर अन्यों से मदद लेने में अपने अहंकार को बाधक न होने देना श्री जैन की असाधारण विशेषता है। अपरिहार्य बुराइयों या कर्तव्यभाव रहित व्यक्तियों से टकराने में न घबरानेवाले प्रसंग यह बताते हैं कि भाई कोमलचंद कोमल ही नहीं हैं, अनिवार्य होने पर वे कठोर भी हो सकते हैं।

तथाकथित उन्नत देशों द्वारा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देकर अपेक्षाकृत कम उन्नत देशों को पीछे धकेलने और शोषण करने की निंदनीय प्रवृत्ति की लेखक ने ठीक ही भर्त्सना की है। मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद आउटडेटेड पेजर भारत में भेजकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमीशन बाज प्रशासनिक अधिकारीयों ने भारतीय जनता की अकूत धन हानि इसी प्रवृत्ति के चलते की थी। चीनी कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी और दबंगई को लेखक ने साहसपूर्वक झेला और किताब में लिखा है। आज लंका, नेपाल, मारीशस, पाकिस्तान आदि अनेक देश चीन की इस मानसिकता के शिकार हैं।

असाते सना

सारत:, 'अफ्रीका डायरी' हिंदी साहित्य ही नहीं, भारत के अभियांत्रिकी और प्रशासनिक जगत के लिए भी संदेश देती कृति है। श्री कोमलचंद जैन, श्रो अमरेंद्र नारायण जैसे कुशल अभियंताओं की असाधारण निपुणता, कुशलता और अनुभवों का लाभ भारत की योजनाएँ बनाने में, स्मार्ट सिटी की कार्य योजनाएँ बनाने में लिया जा सके तो राजनैतिक और प्रशासनिक घुसपैठ की वजह से अभियांत्रिकी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में हो रही छोटी-बड़ी गड़बड़ियों से निजात पाकर स्तरीय, कम खर्चीले, गुणवत्तामय, निर्माणकार्य द्रुत गति से पूर्णकर देश को उन्नति के नए शिखरों की ओर ले जाया जा सकेगा। यह कृति अभियांत्रिकी विभागों के हर उच्चाधिकारी की मेज पर, हर अभियाँत्रिकी महाविद्यालय के पुस्तकालय में, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियर्स के हर केंद्र में होना चाहिए। मैं श्री जैन को इस सर्वोपयोगी कृति के प्रणयन हेतु ह्रदय से बधाई देता हूँ। श्री कोमलचंद जैन वास्तव में 'असाते सना' (स्वाहिली, बहुत धन्यवाद) के पात्र हैं।

संपर्क : विश्ववाणी हिंदी संस्थान, ४०१ विजय अपार्टमेंट, नेपियर टाउन, जबलपुर ४८२००१, चलभाष ९४२५१८३२४४, ईमेल- salil.sanjiv@gmail.com

***

विशिष्ट अभिव्यक्तियां

पर्यटन पुस्तिका, किसी भी पर्यटक के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। मुख्यतः इसमें पर्यटक के लिए दर्शनीय-स्थल के चित्रों की सहायता से स्थल की ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी को बताया जाता है। पर्यटन पुस्तिका, पर्यटक को घूमने की योजना बनाने में सहायता प्रदान करती है। पुस्तिका में स्थानीय स्तर पर घूमने योग्य स्थानों का विवरण दिया होता है। इसमें उस स्थान की वर्तमान जानकारी पर्यटक को दी जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि वहाँ किस प्रकार जाया जा सकता है और कौन सा मौसम वहाँ जाने के लिये अनुकूल होगा। पर्यटन पुस्तिका में स्थानीय ट्रेवल एजेंटो का पता दिया जाता है। सभी होटलों, क्लबों, सिनेमा घरों, बाजारों, मन्दिरों, सड़कों, टैक्सी स्टेंण्डों, सरकारी कार्यालयों, आदि का संक्षिप्त ब्योरा पर्यटन पुस्तिका में दिया होता है। पर्यटन पुस्तिका का प्रकाशन स्थानीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें प्रामाणिक तथ्यों का समावेश किया जाता है।

स्थान निदेशक[संपादित करें]

किसी भी पर्यटक के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर आसानी से पहुँच सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन महत्त्वपूर्ण मार्गों एवं स्थानों पर स्थान निदेशक सूचकों का निर्माण करता है। इस प्रकार के सूचक पर्यटकों के साथ-साथ बाहरी प्रदेशों से आ रहे वाहन चालकों के लिए भी लाभदायक होते हैं। इन सूचकों में स्थानों के नाम के अलावा बाहरी आगन्तुकों के विश्राम लिए सराय, आरामगाह, डाक बंगले, अस्पताल, दूतावास, प्रमुख इमारतें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पूजा स्थल, आदि के संकेत दिए होते हैं ताकि पर्यटक आसानी से इन महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जा सके।

मापनी[संपादित करें]

पर्यटन पुस्तिका में छ्पे मानचित्र मापनी पर आधारित होते हैं। इन मानचित्रों पर दूरियाँ निरूपक भिन्न द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। निरूपक भिन्न, मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्ही दो स्थानो की वास्तविक दूरी का अनुपात, जो एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता हैं। इसमें जो अंक होते हैं वे मानचित्र के दो बिन्दुओं की दूरी तथा पृथ्वी की सतह पर उनकी वास्तविक दूरी के प्रदर्शक होते हैं। यह मापने का कोई विशेष पैमाना नहीं हैं वरन मात्र इकाई हैं, उदाहरण के लिए १/१००,०००। मापनी पर आधारित मानचित्र पर्यटक को दर्शन किए जा रहे स्थल का लघु रूप दर्शाते हैं। पर्यटक इसकी सहायता से बिना गाईड के भी अकेला अवलोकन कर सकता है। बड़े माप पर छोटे-छोटे भागों को दिखाया जाता है, उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली के चाँदनी चौक को देखना चाहते हैं तो हमें बड़े माप पर बने मानचित्र की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बड़े भागों को छोटे माप पर दिखाया जाता है, उदाहरण के लिए हमें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र देखना हो तो हमें छोटे माप पर बने मानचित्र की आवश्यकता होगी।

दिक्सूचक[संपादित करें]

यह पर्यटक को दिशा सम्बन्धी सूचना प्रदान करता है। जागरूक और सजग पर्यटकों के लिए दिक्सूचक बहुत आवश्यक यंत्र माना जाता है। गाईड भी किसी स्थान का अवलोकन कराते समय पर्यटकों को दिशा सम्बन्धी जानकारी देना नहीं भूलते हैं। दिक्सूचक मुख्यतः दो प्रकार के पर्यटकों के लिए अधिक उपयुक्त है -

- जो पर्यटक वैज्ञानिक पहलुओं का अधिक ध्यान रखते हैं। इस प्रकार के पर्यटक शोध एवं अनुसंधान करने वाले व्यक्ति होते हैं।

- जो पर्यटक मनमौजी होते हैं। इस प्रकार के पर्यटक बिना किसी पूर्व योजना के घूमने निकल पड़ते हैं। इस प्रकार के पर्यटकों को प्रायः खोजकर्ता या रोमांच को पसन्द करने वालों की श्रेणी में रखा जाता है।

मानचित्रण प्रस्तुतिकरण[संपादित करें]

प्राचीन समय की तुलना में वर्तमान में मानचित्रण प्रस्तुतिकरण में क्रान्तिकारी बदलाव हुए हैं। आज के मानचित्र उन्नत भौगोलिक तकनीकों पर आधारित हैं। उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के त्रिविम आयामी मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। तकनीकों के द्वारा ही आकाश से तस्वीरें लेकर संसार के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे भाग का सटीक मानचित्र तैयार कर दिया जाता है। तैयार मानचित्र पर सांख्यिकीय आँकड़ों का प्रदर्शन भी उन्नत भौगोलिक तकनीकों द्वारा कर दिया जाता है।

ये मानचित्र पर्यटक आसानी से अपनी जेब में रख सकता है। इन मानचित्रों में रुढ़ चिह्न दिये होते है जिस कारण इन्हें समझना आसान होता है। प्रमुख प्रकार के मानचित्र जो पर्यटन उद्योग में योगदान देते हैं इस प्रकार हैं- १.भूवैज्ञानिक मानचित्र, २.स्थलाकृतिक मानचित्र, ३.मौसम मानचित्र, ४.ऐतिहासिक मानचित्र, ५.धार्मिक मानचित्र

सांख्यिकीय आँकड़ों का निरूपण[संपादित करें]

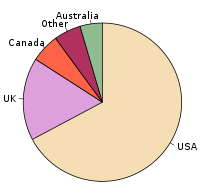

भूगोल में सांख्यिकीय आँकड़ों की सहायता से विभिन्न आरेख बनाए जाते हैं। [ इसके अन्तर्गत अनेक आरेखों द्वारा पर्यटन के भिन्न-भिन्न पहलुओं का अवलोकन किया जाता है। ये प्रस्तुत आरेख पर्यटन के अनेक पहलुओं का अध्ययन करने में सहायक सिद्घ होते हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं -

- एकविम आरेख

- द्विविम आरेख

- त्रिविम आरेख